M13 ― 2025年05月12日

我が家の巨砲、Ginji 300FN を使って 4/30に撮影した M13 です。

球状星団は大きな望遠鏡で撮影すると内部まで分解して迫力がありますね。逆に、明るさの違いが大きく、実は少し苦手意識があったのですが画像処理も少しは進歩したようです。(笑)

もう少しオレンジに光る星々があるような気がします。そういった意味で、少し色合いが寂しいでしょうかね。次回はフィルターなしで撮影してみたいと思います。

望遠鏡:Ginji 300FN + エクステンダーph(fl=1,708mm F5.6)

カメラ:ASI 2600MC (Gain100 -20℃)

フィルター:LPS-D1

赤道儀:AXD + ステラショット3

撮影条件:300秒 x 11枚

画像処理:SI10 ホット/クールピクセル除去、コンポジット、オートストレッチ、デジタル現像処理、レベル調整など

Ginji300FN のEAF化 ― 2025年05月11日

Ginji 300FN に ZWO の EAF を取り付けました。

手持ちの Ginji の接眼部は EAF に対応してなくて、いつも手動でピント合わせを行っていたのですが、これってやっぱり面倒。何とか取り付ける方法はないものかと調べていたところ、何と、最近販売されているGinjiが EAF 対応になっているとのこと!

ただ、EAF 対応接眼部のパーツ販売はされていないように見えます。そこで、笠井トレーディングに問い合わせたところ、

1. パーツ販売も可能だが3万円を超える

2. ただし、同一の接眼部を持つ大型 RC などの注文の際、接眼部をアップグレードする人がいると余ったパーツとして安価で販売可能

さらに、

『ちょうど今、2に該当する人がいて今週末にRCが入荷します。ご要望の EAF 対応の接眼部を安価で提供できますがどうしますか?』

と言われ・・・、勿論買います、と即回答。(^^)

こちらが旧接眼部。

こちらが新接眼部。形状が少し四角くなっているのと、EAF取付用のねじ穴が追加されているところがぱっと見異なります。

で、取り付けてみました。

取付も動作も特に問題ありませんでした。これでGinji 300FNを使った撮影も手軽に行えるようになります。(^^)

一度この手のパーツを使うと手動には戻れないですよね。DSOだけではなく、惑星撮影の際にも大いに活躍してくれそう。

楽しみです。

久しぶりの天体写真撮影 ― 2025年05月02日

最近眼視観測にはまっていたのですが、久しぶりにガッツリ天体写真の撮影を行ってみました。対象は、私が天体写真の進捗を図るためのベンチマークとしているM51子持ち銀河です。(^^)

望遠鏡:Ginji 300FN + エクステンダーph(fl=1,708mm F5.6)

カメラ:ASI 2600MC (Gain100 -20℃)

フィルター:LPS-D1

赤道儀:AXD + ステラショット3

撮影条件:300秒 x 12枚

画像処理:SI10 ホット/クールピクセル除去、コンポジット、オートストレッチ、デジタル現像処理、レベル調整など

条件の良い夜空では、30cm での眼視観測でもうっすらと渦を巻く様子が確認できます。20cmと比較すると、やっぱり口径の大きな30cmの価値があらためて確認できます。

最近は高性能屈折望遠鏡が流行ってますが、銀河撮影にはやはり、口径がものを言います。

久しぶりに天体写真に没頭しました。この日はM13とM57も撮影。

やっぱり星見は楽しいです!!

反射望遠鏡の放射冷却対策 ― 2025年03月18日

少し前に話題になった望遠鏡の放射冷却対策、実施してみました。望遠鏡が放射冷却状態になると、外気温より望遠鏡の温度が下がり、結露や筒内気流を誘発するというものです。対策は、光物にすること。(笑)

詳細はこちらをご確認ください。

対策を実施したのは、30cm のニュートン反射、Ginji-300FNです。表面に張ったのはこちらのアルミシート。

Ginji が本当に銀色に。(^^)

アルミシートは擦れると破れてしまうので、鏡筒バンドのところにはステンレステープを巻いてあります。また、主鏡部分は光軸調整や、温度順応を促進するため、テープ止めとして簡単に外せるようにしてあります。

対策を施した後、氷点下に下がるベランダで観望を実施。対策が功を奏したかどうかに関してはもう少し検証が必要ですが、木星は、まずまずクリアに見えました。

朝まで望遠鏡を置いておいたところ、鏡筒バンド、アリガタ、ファインダーなど、アルミシートを巻いていない部分には霜が凍りついていましたが、アルミシートを巻いた鏡筒部分に霜は付いてませんでした。

ま、そういった意味では、効果はあるのでしょうかね。もう少し使ってみて効果を確かめたいと思います。

CP+ 2025 行ってきました その4 ― 2025年03月12日

去年試作機が目白押しでとても楽しかったサイトロンブース。今年はそれらの多くが製品化されて、逆に言うとちょっと新鮮さに欠ける感じでした。(笑)

一番目立つところに展示されていたのがこちら、昨年も試作機として展示されていたSJH-75UF です。

新潟の胎内で開発・製造が進んでいる、サイトロンジャパン初の自社望遠鏡です。SD・EDを含む6群6枚の構成で、中心0.67μm、フルサイズ周辺で1.31μm、ストレール比が99.2% と、最近の高性能望遠鏡の中でも光学性能は頭二つくらい抜けてます。

個人的には結構気になっている星割れについても 『原因を排除』 と明記されていて期待が持てます。

ついに、今年夏以降発売とのこと。

昨年の状況と異なるところは、Askarが立て続けに高性能写真鏡である SQA を製品化してきているところ。SJH-75UFは眼視も出来るフォトビジュアル系ですが、どんな価格で、どの様な評価が得られるか気になるところです。

赤道儀は最近流行りの波動歯車タイプで、本体10kgで最大積載量が25kg とのこと。既に発売されているSkywatcherの Wave 150i が本体 5.8kg で最大積載量 25 kg なので仕様だけ見ると後発としてはどうなんだろうな?という気はしますが、こちらも2025年夏以降発売との事なので注目していきたいと思います。

もう一つ大注目はこちら。Hα望遠鏡、Heliostar76Hαです。こちらも昨年参考出品されていたものですが、ついに製品化となりました。

メインのエタロンフィルターは望遠鏡中央に搭載されています。このエタロンフィルターの性能が凄くて、シングルスタックで 0.5Å以下とのこと。

一般的にはシングルスタックでは0.7Å、ダブルスタックとすることで0.5Åとなります。シングルスタックなのでコストパフォーマンスはかなり高いはずです。

この望遠鏡の評価記事が天文ガイドの4月号に掲載されていますので興味ある方は見てみてください。

実は私、昨年、右のACUTERフェニックスを初期ロットで購入しました。

小型の割に大変良く見える望遠鏡で大満足しています。ちなみにこちらのエタロンフィルターは0.6Åと、一般的な0.7Åより狭く、そのあたりが良く見えるゆえんだと思ってます。

フェニックス、とてもよく見えるのですが、天文ガイドの記事を読んでいると、Heliostarも追加で欲しくなってきます。

完全にメーカーの戦略にはまっている気がしますね。(笑)

CP+ 2025 行ってきました その3 ― 2025年03月11日

SHARPSTAR Asker のサイトでは、まずこちらがお出迎え。(笑)

20cm、23㎏ の屈折望遠鏡です。EQ8が小さく見えるほど巨大な望遠鏡って凄いですね。TOAの様な性能はないが、EDレンズを使って色収差は良好に補正されているとの事。

こういう望遠鏡は恐らく日本のメーカーだと企画段階で誰かがストップをかけると思います。(笑)そこを正面切って製品化してくるところが中国メーカーの凄い所なのかもしれません。

天文台クラスだった20㎝の屈折望遠鏡をコンシューマーでも買えるようにした、というところに敬意を払いたいと思います。

下は、カーボン鏡筒からアルミ鏡筒に仕様変更が行われた双曲面望遠鏡、15028HNT-ALです。主鏡の光軸調整も前モデルから変更され、使いやすくなっているとの事。

高橋製作所のイプシロンは補正レンズを外し、その前にフィルターを付けることが出来ますが、こちらの製品はそれは出来ない様です。

ま、ZWOなどで撮影する場合は、カメラアダプターの中に入れたり、フィルターホイールを使うケースが多いと思いますのであまり問題ないのでしょうかね。

13㎝/364mm と 15㎝/420mm の2モデルがあって、共に F2.8。

個人的には結構注目しているのですが、使っている方はあまり見かけません。マイナーチェンジとなって、そのあたり挽回できるのでしょうかね。

こちらは、個人的にも大注目の Asker SQA シリーズです。

・・・と、見慣れないモデルが。何と7cm のモデル、SQA 70がラインナップされてました。こちらによると、他のモデル同様、F4.8 で、焦点距離は336mmの様です。性能も凄そうですね。

85と106。垂涎のタカハシ、FSQ をモロに意識した望遠鏡だな、と思ってましたが、矢継ぎ早に7cm も出してきました。その開発力と製作能力に驚かされます。55や106のレビューによると、星割れが・・・、という書込みも幾つか確認できますが、口径食?改善可能??など、どうなんでしょうね。

また、FSQと比較すると、レデューサー無いことが個人的には気になっていたので、質問してみました。こちらは、F4.8で比較的明るいので、今のところ出す予定はないと仰ってました。ただ、

『Askerはお客さんの要望を聞いて製品化を行っています』

とのことで、そういった意見が多くなれば製品化されるの・・・、かも知れませんね。

ホント、最近200mm~400mmあたりの高性能屈折望遠鏡から目が離せません。

CP+ 2025 行ってきました その2 ― 2025年03月09日

Vixenのサイトでは新しい屈折望遠鏡が多数展示されていました。その中で、参考出品として展示されていたのが、『SDP80SS』 です。

左が既に発売済みのSDP65SS。右が参考出品のSDP80SSです。SDP65SSはレンズが動くことによりピント合わせを行いますが、SDP80SSは一般的なラックアンドピニオンになっています。

SDP65SSは33万円ですが、SDP80SSはどのくらいになるのでしょうね。

最近 Askar が高性能望遠鏡を立て続けに製品化していますので、そこに割って入れるのか。焦点距離でいうと、SQA85あたりが競合製品でしょうか。あちらはレデューサーが準備されていないので、どうなりますかね。楽しみにしたいと思います。

Vixen はここ数年で、短焦点(F5.5~6)のラインナップを増やしてきました。

・VSD(VSD90SS/70SS)

SD2枚、ED1枚を含む5群5枚のフラグシップ

撮影は直焦点及びレデューサー

・SDP(SDP65SS/80SS:参考出品)

SD1枚、ED1枚を含む4群4枚 VSD譲りの高性能

撮影は直焦点及びレデューサー

※レデューサー使用時のイメージサークルはφ30

・SDE72SS

SD

撮影にはレデューサーを利用

イメージサークルはφ30

デュアルスピードフォーカサー、キャリーケース付き!

・FL55SS

フローライト

撮影には、フラットナーもしくはレデューサーを利用

イメージサークルはφ44

それぞれに特徴があって面白いです。

こちらが SDE72SS です。2025年春発売とのことなので、間もなく発売ということなのでしょう。

ところで、最近中国製の製品の完成度の高さに驚かされます。デュアルスピードフォーカサー、鏡筒バンド、アリガタ、ケース付きは当たり前ですからね。SQAって性能はもとより、ぱっと見の完成度が高くて、所有欲をそそる格好良さがあります。(笑)

日本製にも頑張って欲しいと思います。

特にケースは付けて欲しい。

そのあたりを意識したのでしょうか、ラインナップとしては一番下の位置付けですが、SDE72SSは全て込み。

こういった製品が増えてくると良いなぁと思います。

CP+ 2025 行ってきました ― 2025年03月06日

先週末、CP+2025 に行ってきました。Canon Nikon Sony などのカメラ本体のブースにはほぼ立ち寄らず、望遠鏡ブースとカメラレンズのブース中心に回りました。

今回の目玉は個人的には何といってもこれ!

見てすぐ、最近流行りの波動歯車タイプだな、と思ったのですが、荻野工業 『OGINIC』 という『揺動歯車』の仕組みを使った赤道儀でした。

揺動歯車の仕組みですが、向かい合う二つの歯車の間に斜めになった伝達用の歯車(揺動歯車)があります。

私もまだよく分かってないので間違っているかもしれないですが、揺動の歯車の回転数はモーターと同等。これを向かい合う二つの歯車で 715:1 に減速回転させる感じでしょうか。

波動歯車の100:1程度の減速比に対し、こちらは715:1まで大きく取れるところがメリットの様です。

通常の用途は、波動歯車と同じで、ロボットアーム等の産業機械との事で、メリットデメリットも波動歯車タイプと同じとの事でした。つまり、

・赤道儀本体の重量の割に大きな積載重量が可能

・オートガーダーへの反応が良い

・バックラッシュが無い

・ピリオディックエラーは大きめ

ということになります。

ピリオディックエラーの大体の値や、PECに対応するのか?という質問については、まだわからないとのことでした。

驚いたことに、Vixenではこの手の新しいタイプの赤道儀の調査を3~4年前から行っていたとの事。当初は波動歯車タイプを検討していたが、最終的にOGINICを採用することになったとの事でした。

積載重量については、未定と記載されていましたが、40㎏くらいまでは行けるのでは?と仰ってました。

まだ試作機でかなり詰めが必要との事でしたが、楽しみな赤道儀ですね。

10/14 紫金山・アトラス彗星 ― 2024年10月16日

サイトロン Hα望遠鏡 Elite Phoenix 40 ― 2024年10月14日

昨日、宙フェスに行ってきました。

宙フェスか彗星観測か、とても迷ったのですが宙フェスを選択。今年は東京タワー開催なので、

『彗星はタワーに登ってみることもできるかな?』

との安易な考えで。結局人が多すぎて登ることはできませんでしたが。東京タワーに登る方ってこんなに多いのかと驚きました。(笑)

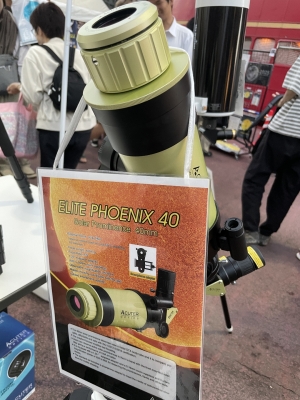

実は見たかった望遠鏡が展示、及び実演されているということで、それを一度覗いてみたかった、というのも参加の動機でした。その望遠鏡はこちら。

もうじき発売予定のサイトロン初のHα望遠鏡、

『ELITE PHOENIX 40』

です。私が現地到着したのは15:00くらい。既に東京タワーの後ろに太陽が隠れていましたが、サイトロンの方のご厚意で、太陽の見える場所まで移動、見せていただきました。

iPhone のコリメートでパチリ。プロミネンスや表面の模様がコントラスト良く、くっきり見えました。

値段は...コロナドPST+αくらいの様です。

もうすぐ発売。ずっと欲しかったHα望遠鏡。購入確定かな(笑)

最近のコメント