USB リピーターケーブル ― 2023年02月11日

最近、赤道儀での撮影にはすっかり ASI Air Pro を使っているのですが、色々あってまたステラショット2も使ってみようかとも考えています。その際に問題になるのがUSBケーブル。寒いときには出来るだけ車の中で操作したいのですが、USBを長くして車から操作しようとすると、USB ケーブルが長くなってデバイスを認識しなくなるなど不具合が多発するようになります。

で、今回、10mのUSBリピーターケーブルを購入してみました。こちらです。中央と先端の二か所に信号増幅用のICが埋め込まれているようです。

結論から申し上げると、とても良いです。

今までリピータータイプではないUSB3.0対応の延長ケーブル使っていましたが、初めからデバイスが認識されなかったり、また、最初は良くても途中で突然カメラが切断されたり、などなど、動作が非常に不安定で使う気が起こらなかったのですが、こちらの製品は10mにもかかわらず、認識、動作ともとても安定しています。USB3.0対応のカメラも問題なく動作しています。

こんな良いものがあったのですね。これから氷点下での観測も楽になりそうです。(^^)

CRUX170HD 赤道儀 ― 2023年02月21日

CRUX170HDについて、最後気になっていたところを評価しました。自身への備忘録として書いておきます。評価したポイントは以下です。

・USB及びWifi経由でのPC接続

・リモートでのパーキング操作

CRUX170HDのコントローラーである、TiTaN TCSですが、PCとの接続方法は、

1.RS-232C

2.USB-TypeAポート

3.Wifi(ステーションモード、アクセスポイントモード)or Bluetooth

※Wifiと Bluetooth はファームウェアでの切り替え利用

が可能です。これだけ色々な接続方法をサポートしているコントローラーも少ないですよね。

先日まで試していた方法は、RS-232C。PCへは、RS-232C to USBの変換ケーブルを使って接続していました。ボーレート115,200bps(変更も可能)だけ気を付ければ、特に問題なく接続できたのですが、USB-TypeA、Wifi (ステーションモード)でも全く問題なく簡単に接続できました。

USB-TypeAで接続すると、2つの仮想シリアルポートとしてPC上に認識されます。この2つのシリアルポートは同時利用も出来るとのことです。私は、認識された2つの内1つをステラショット2で利用し、問題なく接続、動作することを確認できました。

次に、Wifiのステーションモードですが、自宅で利用する際にはとても便利です!

TiTaN TCS に自宅WifiのSSIDとパスワードを入力することで、自宅LAN環境に接続、DHCPからアドレスを自動取得します。あとは、同様に自宅LANに接続されたPCで簡単に制御できます。凄く簡単です。

Bluetooth にFirmware での切り替えでちょっと面倒だったので試していません。こちらの動きは、USB接続に似ていて、2つの仮想シリアルポートとして認識するようです。利用は1つのポートのみとのことでこのあたりがUSBとの違いです。

最後、TiTaN TCS の特徴であるパーキングモードです。CRUX170HDにはクランプが無く、電源を切ると動かすことが出来ません。このため、次回立ち上げた時に赤道儀が不意に変な方向を向かないように、電源Off時の状態を覚えさせておく方法として、定義されているのが『パーキングモード』です。

コントローラーの左上のボリュームスイッチを反時計回りに回転させ、スイッチを切ると、自動的に赤道儀がパーキングの位置(東側高度0度)に戻り、電源Offとなります。

これ、手元にコントローラーアがあるときには良いのですが、離れたところから操作している際にはどうやって電源切ればよいのだろう?というのが今回確かめたかったところです。

結論から申し上げると、簡単でした。PCにTiTaN TCSを接続すると、ASCOM経由で制御できるのですが、そのASCOMに以下の様なラジオボタンがあります。

・Parking at current location

・Move to saved point, Park

『Parking at current location』 を選択してParkボタンを押すと、現在の場所がParkigPositionとして記憶されます。そのまま電源を切って次回、Unparkすると、前回電源オフした状態から再開可能です。

『Move to saved point, Park』 を選択して、Parkボタンを押すと、通常のボリュームボタンを切ったのと同様、ホームポジションである、東側0度まで戻って電源Offとなります。

凄く便利ですね。TiTaN TCS 良くできています。リモート天文台にも問題なく利用できそうです。(^^)

フィルターホイール購入 ― 2023年02月22日

先日購入した、IDAS Hα6.8 SII6.3 OIII6.0 フィルター用のホイール購入しました。ZWO の 2インチ7枚タイプです。

フィルターの向きなんて関係ないんだろうと、適当に入れていたら、『あれっ、横同士が干渉して入らない』って。(^^)

よく見るとIDASの50.8㎜のフィルター、フレームが全周均等ではなく、薄い所と厚い所があります。ということで改めて厚い部分を外側に持ってきて固定。無事装着出来ました。

色々調べて購入するのですが、やはり、やってみて初めて分かることってありますね。また、ずっと気になっていた、ステップアップリングかませてM52のフィルターが入るのかどうか・・・。これについては、少なくとも私が所有するステップアップリングではダメでした。

理由は、フィルターホイールの溝の方がステップアップリングのネジ部分よりも深く、ねじが届きませんでした。もう少しネジの深さが大きいステップアップリングがあれば搭載できるかも知れませんが、現時点では諦めです。

R200SSをメインで使っていましたので光害カットやデュアルバンドナローなど、手持ちのフィルターは全てM52なのです。で、使えると良いな、と思ってましたが残念です。ま、こちらはまた何か固定する方法を考えてみたいと思います。

フィルターホイールには、0.2mm厚のシムリングが4枚入っていました。

フィルターを挿入すると、屈折率の高いフィルター内を通るため光路長が短くなります。このため、正確なバックフォーカスが必要なレデューサーやコマコレクターとカメラの間にフィルターを挿入した場合、シムリングなどを挿入してバックフォーカスを長めに調整する必要があります。

調整量は波長とフィルター厚、基盤の種類(屈折率)によって異なりますが、一般的な緑(550nmくらいなのでしょうか)の光及び、一般的に使われるフィルター基板の屈折率だと、大よそ、フィルター厚の0.33倍伸ばせば良い様です。

私のフィルターは3㎜厚なので、1㎜のシムリングを入れればよいことになります。付属のリングでは足りないので、0.5㎜厚のシムリング2枚追加購入しておきました。

あとは、実際の星を使ってシムリングを組み合わせながら、最適なバックフォーカスを確認したいと思います。

ちなみに、高橋製作所のε-160EDの場合は、0.38倍が最適とのことです。

ご参考になれば幸いです。(^^)

ステラショット2 フィルターホイール対応 ― 2023年02月24日

CP+ 2023 VSD90SS ― 2023年02月25日

CP+2023行ってきました。コロナ禍でここ数年オンライン開催でしたが、久々の In Person での開催、とても楽しかったです。やっぱり、物は実際に触ってみると全然得られる印象が違います。

気になった製品を下記します。

VSD90SS

今回の参加の目的は何といってもVixenのVSD90SSが見たい!ということでした。凄く楽しみに、ブース訪問。実際にこの製品の全体設計を担当された、Vixenの加島様に色々とお話を伺うことが出来ました。

VSD90SSのスペックは、90㎜の f=495mm F5.5です。昨年のCP+2022では、VSD90F5.5というプロトタイプで登場していました。今年は、綺麗に塗装されて出品。このまま販売出来るなぁと思っていたら、Vixenの最新カタログにも既に掲載されていました!

この製品に注目している理由の一つは、こちらに掲載されているスポットシミュレーションで見る非常に高い結像性能。眼視性能も凄く高そう。周辺減光も凄く少なくなっています。

展示でもカメラではなく、接眼レンズ付けてますよね。眼視性能も高いですよ、というアピールだそうです。ちなみに、VSD100F3.8の時には、Pentax 6x7 を付けて展示していたそうです。あちらはフラットフィールドの広さがアピールポイントでしたからね。展示にも製品コンセプトが反映されているんですね、なるほどなと思いました。

VSD90SS、実際に触ってみた感想ですが、感心したのは何といっても接眼部です。太くてとてもスムーズ、ガタも無く頑強だなと感じました。数多いVixenの望遠鏡、光学性能の高いモデルも多いのですが、ただ、撮影を考えると接眼部が華奢なモデルが多いんですよね・・・。私が愛用しているR200SSも、光学性能は申し分ないのですが、もう少し接眼部がしっかりしていると良いなぁ、と思うことも良くあります。

それに引き換え、このVSD90SSの接眼部は凄く良さそう、実際に触ってみるとお金をかけて良いものを設計・採用していることがうかがえます。カタログを見ると、84㎜のピッチ1㎜となっているので、一番太い部分は84㎜以上あるということなのだと思います。この接眼部凄く良さそうです。カタログではその点あまりアピールされていないんですが。(笑)

また、ドローチューブの固定に関しても、直接ビスで押さえるタイプではなくラックアンドピニオンをロックする形が採用されています。上の写真にレバーがありますよね、これを回転させることにより、ストッパーがかかり、ドローチューブがロックされます。ドローチューブを押さえるタイプではどうしても視野が動いてしまう・・・、これって光軸もずれるんだよね?と良く思ってましたが、このタイプはその心配はありません。私が知るところでは、同じようなタイプは、タカハシのFSQやTOAで採用されていて、評判の良い物と理解しています。

VSDというと、前モデルであるVSD100F3.8では、ヘリコイドタイプでした。

加島さんのお話では、ヘリコイドを辞めた理由の一つは、重いカメラを接続した時のヘリコイドの渋さ、とのことでした。私もBorgでヘリコイドを使ってますが、重いカメラなど取り付けるとヘリコイドの動きが悪くなります。VSDってそのあたり良く出来ているのかと思いましたが、やはりそういった指摘はあったそうです。

また、この接眼部、ZWOのEAFにも対応している(特別なパーツ無しで取り付けができる)とのことでした。標準では減速装置が付いていないのですが、最近ではEAFを付ける方が多いので、撮影ならEAF、眼視なら減速装置をユーザーの好みで付けてもらえるよう、敢えて最初から減速装置は付けなかったそうです。

EAFは撮影時は良いのですが、取り付けると手動操作が出来なくなるので減速装置は使えなくなります。今回、VSD90SSを初め見た時には私も、

『あれ、高価な鏡筒なのに減速装置付いてないのか』

とちょっとガッカリしたのですが、ただ、この鏡筒、撮影目的で購入される方が多いのではと思います。そういった意味でEAFに対応しつつ、眼視利用が主となる減速装置はオプション構成とし、その分他にお金をかける、というのは良い選択だと思います。

ちなみに、上の二つの写真にも写っていますが、接眼部に見られる複数の6角の調整ビス、これ何ですか?と伺ったところ、ドローチューブの受け側を調整するためのビスだそうです。調整には専用の機器が必要とのことで、ユーザー側で扱うと元に戻すのは難しいと思いますとのことでした。こういった優れた光学機器にありがちな調整パーツ、取り扱いは要注意ですね。

重さは4.3㎏。軽くて良いです。

また、写真だと良くわからないと思いますが、フードは取り外すことが出来て、逆さまにかぶせるとかなり短く収納出来ます。カバーはフードではなく、レンズそのものに取り付けます。カメラレンズで採用されているフードの仕組みと同じです。(すみません、写真撮ってきたら良かったですね)

鏡筒バンドも良さそうです。実際の製品では抜いている部分の形が変更なる(具体的には四角抜きになる)とのことです。アリガタはついていません。私の所有するAXDもそうなのですが、デフォルトではアリ溝はついていません。これに対応するためとのことですが、ボルト留めになるので他の望遠鏡との組み換えを考えるとアリガタを別途下に取り付けた方がやはり便利かなと思いました。写真で撮るのを忘れましたが、上部には1/4ネジ穴も複数ありますので、カメラ雲台を付けることも出来ます。色んなパーツをねじ止めすることが出来そうで、凄く便利そうに思います。

気になる価格は682,000円、発売は秋以降とのことでした。

製品としては出来上がっていそうなのにどうしてですか?とお伺いしたところ、レンズの材料が非常に品薄で手に入らないそうです。

前製品は10㎝、今回、9㎝で製品化した理由もうかがってみましたが、その1つは価格だそうです。多くの方に使っていただくには、価格をある程度抑える必要がある。で、今、10㎝で作ると80万円はこえてしまう、というところから、前回のVSD100F3.8と同様の価格で作ること前提で、9㎝としたとのことです。

勿論価格面以外でも、光学性能や焦点距離などもあるのでしょうが、良い判断だと思います。

また、レデューサーは、VSD100F3.8と同じものが対応するとのことでした。0.79倍なので、391㎜、F4.3ということになりますね。カタログにも対応品として掲載されています。

光学設計は他の方が実施されたとのことでしたが、自信作で、早く市場に出て欲しいと願っているとの事。

確かに凄く良い製品だと思いました。秋までにお金貯めておかないと・・・。(笑)

すみません、長くなってしまったので他の製品に関してはまた後程。。。

CP+ 2023行ってきました ― 2023年02月26日

CP+2023のご報告その2です。

Vixenブース

・直焦ワイドアダプター60DXソニーEマウント用(参考出品)

ソニーEマウントに対応した真鍮製のカメラアダプターです。Nikon Fマウント、Canon EFマウントはすでに発売されていますが、ミラーレス用ということでは初ということになります。私はF、EF共に持っていますが剛性が高く良いマウントです。Sonyのカメラを望遠鏡につけて撮影されている方、そういえば遠征ではあまりお見掛けしませんが需要はどうなのでしょうね。個人的には、Zマウント用を出して欲しいな、と思います。

アルカスイス互換のアリミゾです。赤道儀やVSD90SSのファインダー、鏡筒バンド上部にM8でボルト留め出来ます。一つ持っておくと結構便利かもしれません。

・暗視野ファインダーⅡ(2023年夏以降発売)

ファインダー接眼部(十字入り)を分離することのできるファインダーです。接眼部をCMOSに付け替えて電子観望や電子ファインダーとするなど、使い方によっては面白そうです。バックフォーカスは約17㎜想定との事なので、ASI290㎜など、フランジバック12.5㎜ZWOの惑星用のカメラだと5㎜くらい出す必要があるかも知れませんが、ピントは出そうな気はします。オートガイダー用途でも使いたいことろですが、ファインダーの保持部分のバネが逆に気になるところです。望遠鏡との向きを合わせるには楽で良いのですけどね。

この製品、CMOSと入れ替えた使い方をアピールしていますが、肝心の焦点距離が書かれてません。。。口径は5㎝ですが、焦点距離は200㎜くらいでしょうかね。確認しようと思って忘れてました(_._)

・サイトロン

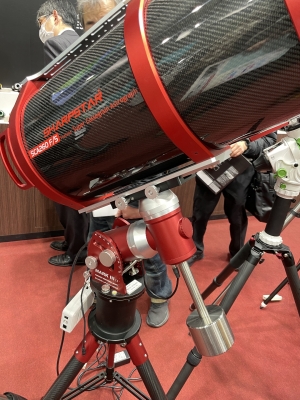

MARKⅢ赤道儀です。VSD90SSと共に現物見たかった物の内の一つです。

一般的なウォームギアタイプではなく、波動駆動ギヤを使った赤道儀です。私、寡聞にして全然存在を知らず、リリース前の参考出品だと思い込んでいたのですが登場したのはそれなりに前の様です。ただ、国内で販売されている形跡はないですね。そのあたり聞いておけばよかったな・・・。

本体重量7.6㎏

搭載可能重量:22kg(ウェイト無し)、28kg(5㎏ウェイトあり)

同様の機構を持つ、HOBYM Observatoryのハーモニックドライブ赤道儀、CRUX 170HDをお借りして評価していますが、凄く良いです。ただ、あまり流行っていない気がします。軽くてパワフル、凄く良い気がするので私は欲しいのですが何故なんでしょうね?

ちなみに、CRUX170HDのコントローラーであるTiTaN TCSはPEC対応をうたっていますが、MARKⅢのコントローラーは非対応だそうです。理由を尋ねたところ、波動駆動ギヤタイプの赤道儀は、周期性が完全には一致せず、本当の周期を取ろうと思うと相当長い時間PECの学習を行う必要があるため、とのことでした。

ZWO AM5も同様の理由でPEC非対応となっています。この星見屋さんの動画、凄く説得力があるのですが、実際どうなのでしょうね。ま、いずれにしても撮影時にオートガイダーを入れれば問題はないと思ってます。オートガイダーへのレスポンスはすこぶる良い赤道儀なので。

シグマのZマウントレンズ(参考出品)

ついにシグマがZマウント対応のレンズを発売するようです。16㎜、30㎜、56㎜のいずれもF1.4で、APS-C対応となっています。

フルサイズは出さないのですか?と率直に聞いてみたところ、

『純正が手薄なAPS-Cモデルをまず発売してみて様子を見たい』

とのことでした。ユーザーとしては、フルサイズで勝負して欲しい所ですが。(笑)

Z 50 や Z fc が注目されているのでそこをターゲットとしたいような話もされていました。ということで、Z fc のブラックボデーです。

久々に会場で参加したCP+、楽しかったです。(^^)

シリウスB 動画で綺麗分離しました ― 2023年02月28日

昨日気流の状態が良かったのでシリウスBの観望を行いました。目的は眼視で見ること。

残念ながら眼視ではシリウスBの存在は良くわかりませんでしたが、同じ接眼レンズをPentaxQで覗く『コリメート法』では綺麗に分離されていて驚きました。

望遠鏡:R200SS

バローレンズ:Televue x3バロー

接眼レンズ:Televue Nagler 7mm

カメラ:PentaxQ + 8.5mm F1.9 コリメート法

合成f:2,914mm

結構難物だと思いますが、気流の良い日には思いのほか良く見えますね。

次こそ自身の目で見ることにチャレンジしたいと思います。

最近のコメント