衝の木星 ― 2022年10月10日

9/27、衝の日の AM1:00 くらいに撮影した木星です。

『衝』 という現象は、地球の外惑星(火星、木星、土星、天王星、海王星)が地球から見て、太陽のちょうど反対側に来る瞬間で、地球に最も近づく瞬間でもあります。

シミュレーターによると、この日の木星は 『-2.9等星』。

ま、元々明るいのでそんなに凄いとは思いませんでしたが。(^^)

この日は凄く気流が安定して、木星の模様をはっきり撮ることが出来ました!

今までで一番良く撮れたような気がします。

望遠鏡はいつものR200SSです。散光星雲から惑星まで、眼視も撮影もオールマイティにこなす本当に良い望遠鏡です。

・望遠鏡:R200SS+Powermate x5

fl=6,400mm (F32) 程度

・カメラ:ASI462MC + ADC + IRカットフィルター

・撮影ソフト:Firecapture

Duration=120s

FPS (avg.)=40

ROI=1936x1096

Shutter=13.91ms

Gain=296 (49%)

・Processsing:

AS!3 50% Stack

Registax6 Wavelet

7Set WinJUPOS De-Roration合成

Topaz Denoise AI処理

土星 2022 ― 2022年09月28日

ミマス捉えました!! ― 2022年09月27日

やりましたー!!!

昨日は土星の衛星、ミマスと格闘していました。今シーズン初の惑星の本格観測でしたが、シーイングも良く、2年越しでその姿をようやく捉えることが出来ました。

写真は土星とその衛星たちです(2枚目は中央部拡大)。ミマスは13等星で他の衛星より暗く、さらに土星本体に近いため難度が高く難しかったのですがようやく捉えることが出来ました!!

拡大率を上げた写真もあるのでもっと良く写ったやつもあるかも。

楽しみです。(^^)

P.S.

早速別の写真を処理してみました。こちらの方が綺麗に撮れてます。ミマス、良く写っていて嬉しいです!!

写真だけでなく、電子観望のPCモニター上でもチラッ、チラッと見えていたんです。ようやく見ることが出来ました!

(10/10 データ追記:最後の写真)

・望遠鏡:R200SS+Powermate x2 ??(記憶が少しあいまいです)

fl=1,600mm (F8)

・カメラ:ASI462MC + IRカットフィルター

・撮影ソフト:Firecapture

Duration=180s

FPS (avg.)=10

ROI=1936x1096

Shutter=100.0 ms

Gain=300 (50%)

・Processsing:

AS!3 80% Stack

Registax6 Wavelet

(10/18追記)

ハイペリオンと記述した写真ですが、よくよく調べてみたところ、『恒星』でした。下のシミュレーションは当日のステラナビゲータ11による土星と衛星、そして、今回写り込んでいた恒星(11.6等級)を示しています。

※ステラナビゲータ11よりキャプチャ

ハイペリオンは14等級で、写真では写っていません。ステラナビゲータ11を標準インストールしていたため、恒星が表示されていませんでした。

改めて訂正します。

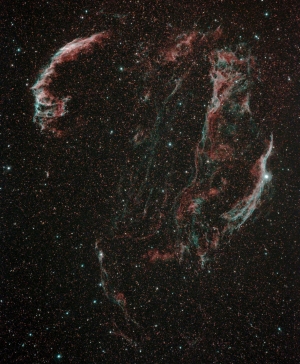

網状星雲 ― 2022年08月03日

ダイオウイカ釣り ― 2022年08月02日

わしとはくちょう撮ってきました ― 2022年08月01日

M27 あれい状星雲 ― 2022年07月25日

7/23に自宅で撮影したM27です。今まで自身で撮影したものの中で一番淡いところまで写った様な気がします。NBZ効果、凄いですね。

この星雲、鉄アレイの様に見えることから、『あれい状星雲』 の愛称で親しまれています。また、英語では、『Apple Core Nebula』とも言われているらしいです。そういえば、赤い部分は食べ終わったリンゴの様にも見えますね。(^^)

この星雲、自宅のベランダから撮影しようとするとかなりの時間電柱に被るんです。このためなかなか撮影対象にならない。(笑)この日は電柱のカブリがなくなった後に撮影しました。

この星雲、自宅のベランダから撮影しようとするとかなりの時間電柱に被るんです。このためなかなか撮影対象にならない。(笑)この日は電柱のカブリがなくなった後に撮影しました。

M27は惑星状星雲に分類されますが、寿命を終えた星の姿です。

星の最期というと、もうすぐともいわれる、ベテルギウスの超新星爆発が思い浮かびますが、太陽と同じくらいの質量の星は爆発することなく『ガス』を放出。そのガスが自分自身の出す紫外線によって輝いてこのように見えます。

夜空にはこういった星の最期を沢山見ることが出来ます。どれも凄く個性的。私の大好きな対象の一つです。

望遠鏡:R200SS + コレクターPH + NBZ フィルター

カメラ:D7500(HKIR改造)

撮影条件:ISO 6,400 x 120秒 x 36枚

画像処理:SI9 でスタック、セルフフラット補正、トーンカーブ調整、カラーバランス調、中心部分をトリミング

ようやく梅雨明け?(^^) ― 2022年07月24日

今年は6月中早々に梅雨明け。でもそのあと曇りや雨の日が多かった。でもようやく、いつもの梅雨明けの時期になってようやく天気が良くなってきましたね。

一昨日、昨日と2日連続、自宅で天体観測を楽しみました。

一昨日は、まず、NBZ使ったM57、M17、M8の眼視を行いました。自宅は光害の多いところですが、NBZの威力は抜群ですね。(^^)

ノンフィルターでは

『あぁ、あるね』

という感じで存在しかわからないM57が、NBZを付けると、眼視でもはっきりリング状に見えます。また、M17やM8が見えたのには驚きました。Ωには見えませんでしたが、一番濃い部分ははっきりと分かり、赤くは見えませんでしたが、グレーの白鳥の様に見ることが出来ました。

眼視の後、撮影したM17です(昨日ご紹介済み)。M17の一番明るい部分、このあたりは、NBZを付けると、眼視でもはっきり確認できます。

M17に続いて撮影したのがM8です。こちらも眼視ではっきり確認できました。

自宅からでもこのくらいには十分に撮影できますし、眼視も楽しめるようになりました。本当に良い時代になりました。

M17 NBZフィルター ― 2022年07月23日

昨日は久しぶりの快晴!自宅で天体観測を楽しみました。その際撮影したM17星雲です。

M17はその形からオメガ(Ω)星雲や、白鳥星雲などと呼ばれています。Ωに見えるにはちょっと右側が淡すぎですね。(笑)

天の川の中で一番濃い所にある夏を代表する星雲です。久しぶりに撮影しました。最近は良いフィルターがあるので、光害があっても良く撮れますね。(^^)

望遠鏡:R200SS + コレクターPH + NBZ フィルター

カメラ:D7500(HKIR改造)

撮影条件:ISO12,800 x 45秒 x 50枚

画像処理:SI9 でスタック、セルフフラット補正、トーンカーブ調整、カラーバランス調、中心部分をトリミング

最近のコメント