ASI Air Pro がZ7に対応! ― 2021年08月30日

ASI462MC 木星 土星 ― 2020年08月15日

夏の良いシーイングを期待しながら毎日のように観望していますが、シーイングの良くない日が多いですね・・・。そんな中、8/11に撮影した土星と木星です。

実は7月に新しい惑星用のカメラとしてASI462MCを購入しました。今までずっとASI224MCを使ってきましたが、なかなかノイズが低そうで良い感じです。FireCaptureなど、ソフトウェア側の対応がいまいちなのか、撮影時のフレームレートが45fpsくらいまでしか上がらないなど多少問題はありそうな気はしていますが、解像度も高いので今後はこちらをメインに使っていきたいと思ってます。

また、主にDSOの画像処理の一端を担ってもらおうと思い、TopazDenozeを購入しました。DSO目的ではあるのですが、今回、上記二つの惑星にも使ってみました。

気流の良いときであれば、そんな処理も必要ないのですが。

ま、気長にやります。(^^)

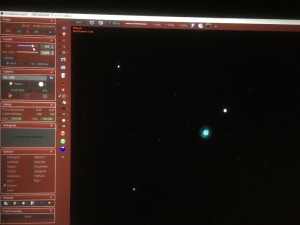

エスキモー星雲の電子観望 ― 2019年12月25日

12/23に撮影したNGC2392、通称エスキモー星雲です。場所は、ふたご座で、弟カストルの右腕のあたりにあります。

望遠鏡を使って見るとフードを被ったエスキモーのように見えることからその名前がついています。太陽と同じくらいの質量の星が寿命が尽きてガスを放出。そのガスがこの様に見えています。

この様な星雲は、惑星状星雲に分類されますが、夜空には、沢山の惑星状星雲が存在し、その見え方は、リング、鉄アレイ、シャボン玉、ふくろう、神の目!などなど、どれも非常に個性的で、私の大好きな対象の一つです。

エスキモー星雲も大好きで、良く望遠鏡で観ています。100倍くらいの倍率で見ると恒星とは違った大きさを持った天体であることが分かります。ただ、惑星状星雲の中では非常に小さいので、この写真のように模様まで見ることはなかなか難しいです。

実はこの対象、今年3月に上川村の50㎝の巨大な望遠鏡でも観望しました。さすがは暗い夜空と巨大望遠鏡!エスキモーの様な模様がハッキリと観察出来ました。皆さんもそのような機会があったら是非見てみて下さい。

今回は、自宅から電子観望と撮影を楽しみました。私の自宅は神奈川県でご多分に漏れず光害の多い場所ですが、電子観望ではライブで、はっきりエスキモーの姿を確認することができました。

私が子供の頃には考えられなかったことが簡単にできます。本当に凄い時代ですね。

望遠鏡:R200SS+エクステンダーPH(fl:1,120mm)

フィルター:NB-1

カメラ:ZWO ASI224MC

露出:6.00秒

ゲイン:452 (75%)

画像処理:100枚をダーク減算の後、AS!3でスタック。SIで画像処理。

ライブ画像

画像処理後の写真

ふたご座流星群 その2 ― 2019年01月05日

ふたご座流星群 2018 ― 2018年12月18日

R200SS ASI224MC 火星 ― 2018年06月27日

木星3D作成 ― 2018年06月24日

R200SS ASI224MC 木星撮影 ― 2018年06月02日

5/15の夜に撮影した木星です。

1枚目・・・15日のPM11:57に撮影

2枚目・・・16日のAM0:27に撮影

30分の間に、模様がこれだけ変化した(自転した)ことになります。

本当に木星の自転は速いですね。実際眼視観測でもどんどん移動していくのが分かります。(^^)

ちなみに、天体観測の大きな醍醐味の一つである、眼視観測で、この写真のような木星表面の詳細な模様を見ることはなかなか難しいのですが、それでも、気流の良いときに、じーーーっと観察していると、チラッチラッと、この写真の様な詳細な模様が目に飛び込んで来て、感動します。

そういった感動を、多くの方にも体験して欲しい、というのが私の星空案内人としての活動のモチベーションでもあります。

・・・、さて、現在、7/31の火星大接近に備え、カメラ、ADC、ソフトウェアの使い方など、色々と試行錯誤中です。今回の撮影は、機材の扱い含め、以前よりかなり進歩した気がします。今後も経験を積み重ね、最高の結果を得られるよう頑張ります!

望遠鏡:R200SS + パワーメイト x 5 (FL = 4,000mm)

カメラ:ASI224MC + UV IRカットフィルター

画像処理:63 flame/sec x 120sec を AS!3で30%スタック

RegiStax 6 Wavelet 処理

QちゃんとC270 での木星撮影! ― 2017年05月05日

5/2にC270とPentaxQで撮影した木星です。当日はかなりシーイングは良く、私がこれまで撮影した木星の中では一番よく撮れたのではないかと思います。木星の詳細な模様・・・、とまではいきませんでしたが、ま、何となくそのイメージは捉えられたかなぁと思います。

望遠鏡:R200SS + テレビュー 4倍パワーメイト

F16 FL3200mm

カメラ:Logicool C270、PentaxQ

キャプチャーソフト:SharpCap2.9(Logicool)

C270で撮影。木星の右側にあるのは、センサーのゴミです。衛星の影ではありませんのでお間違いのないよう。(苦笑)

こちらがPentaxQです。

使った望遠鏡は同じですがセンサーサイズが異なるので大きさが違います。Qちゃんの方はもう少し色合いを落ち着かせた方が良かったでしょうかね。(^^)

なお、今回、C270のキャプチャにはSharpCap2.9を使いましたが、この組み合わせだとすごくHDDのパフォーマンスを要求することが判明しました。SDカードに保存する設定だったのですが、実質、数fpsしか出ていないことが後で判明・・・。どうも動画のフレーム落ちが多いなぁと思っていたら、HDDのパフォーマンスでした。SSDのUSBHDDに変更したところ、しっかり30fps程度出ていました。ちなみに、今回の写真は、SDカードのもので、数fpsからのスタックです。このあたりは、後日きっちり試験したいと思います。

C270 で木星撮影! ― 2017年05月01日

良い季節になりましたね、この季節は惑星観測にも最適!というわけで、撮影はもっぱら惑星ばかり。木星も土星も観望期ですしね。写真は昨日撮影した木星です。

シーイングの良かった翌日に撮影したものはこちらをご確認ください。

望遠鏡:R200SS + テレビュー 4倍パワーメイト

F16 FL3200mm

カメラ:Logicool C270

キャプチャーソフト:SharpCap2.9

大赤斑の左に写っている衛星はイオです。諸先輩が撮影されているような詳細な模様はまだまだ捉えられてないですが、現時点では満足しています。撮影方法や画像処理をもっと学んでいきたいと思います。

最近のコメント